5 août 1984 : Quand les femmes n'avaient pas le droit de courir

Un petit pas pour l’athlétisme, un grand pas pour les femmes. Ce 5 août 1984, sous un soleil écrasant à Los Angeles, cinquante femmes s’élancent pour la première fois dans l’histoire olympique sur un marathon. Une image anodine aujourd’hui, mais à l’époque, un véritable séisme.

Avant 1984 : quand courir un marathon menaçait l’utérus

Retour en arrière. En 1960, aux Jeux de Rome, les femmes ne peuvent pas courir plus de 800 mètres. Au-delà, les médecins de l’époque prophétisent le pire : « décrochement de l’utérus », pilosité excessive, voix grave et même… barbe. Oui, vous avez bien lu.

Mais certaines n’ont pas attendu qu’on leur donne l’autorisation pour tracer leur route. Roberta Gibb, par exemple, qui en 1966 se cache dans un buisson pour s’incruster incognito dans le marathon de Boston.

Résultat ? 3h21 de course, un top 1/3 au classement… et, scoop, son utérus a survécu. Aucune trace de barbe non plus.

Les pionnières qui ont ouvert la voie

Puis vient Kathrine Switzer, qui en 1967 s’inscrit au marathon de Boston en dissimulant son prénom sous l’initiale « K. Switzer ». Elle parvient à courir… jusqu’à ce qu’un officiel tente de la sortir violemment du parcours. Heureusement, son petit ami et son coach forment une barrière humaine pour lui permettre d’aller jusqu’au bout. « Il fallait que je termine la course », dira-t-elle plus tard. Et elle l’a fait.

Ces gestes, ces courses clandestines ou presque, ont fini par faire bouger les lignes. Boston accepte les femmes en 1972. Puis New York, Berlin, Madrid, Stockholm. Mais le Graal restait encore hors de portée : les Jeux Olympiques.

Los Angeles 1984 : rendez-vous avec l’histoire

C’est finalement en 1981 que le Comité international olympique ouvre officiellement le marathon aux femmes. Et c’est à Los Angeles, en 1984, que tout se joue. Cinquante femmes s’alignent sur la ligne de départ sous une chaleur écrasante. Parmi elles, deux favorites : l’Américaine Joan Benoit et la Norvégienne Grete Waitz, championne du monde en titre.

C’est Joan Benoit qui l’emportera, avec un chrono de 2h24’52’’. Une victoire historique, célébrée par les 92 000 spectateurs du stade. Dans les tribunes presse, Kathrine Switzer, journaliste, est en larmes. Elle quitte même son poste pour aller applaudir celles qui franchissent la ligne d’arrivée, une par une.

Mais c’est une autre image qui va marquer les esprits.

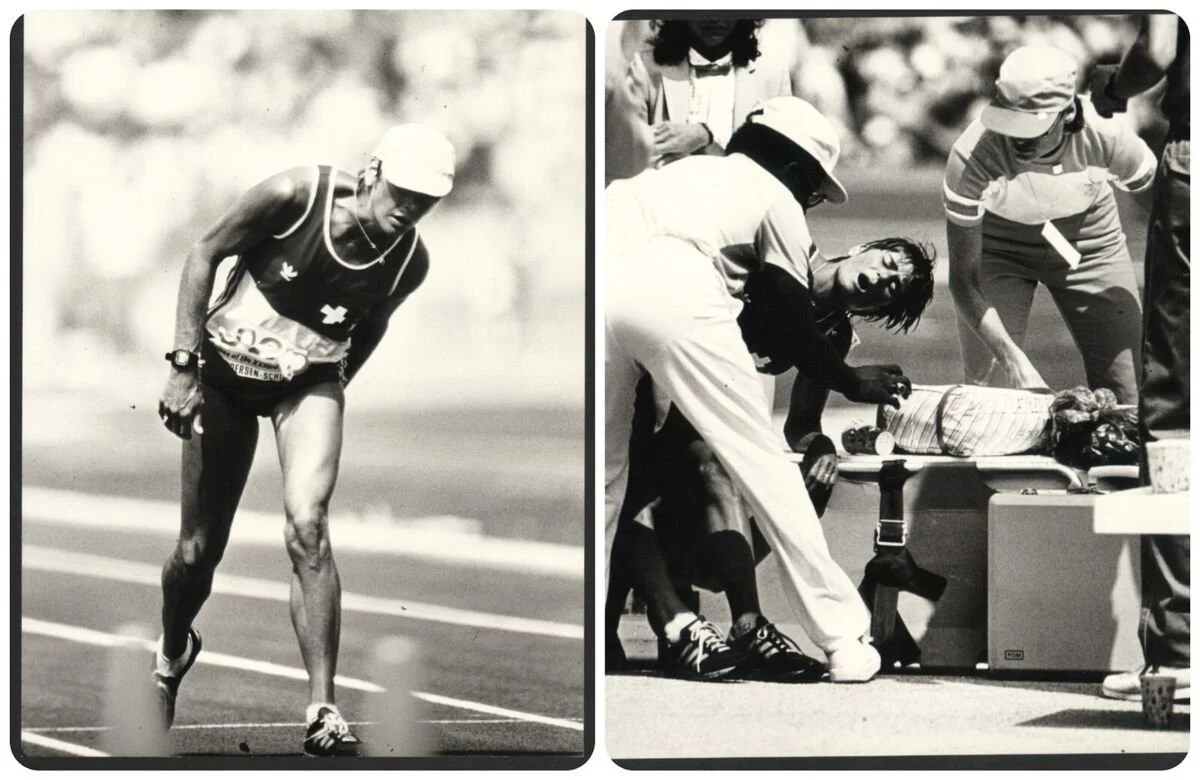

Gabriela Andersen : une arrivée, une légende

À la 37e place arrive Gabriela Andersen-Schiess, athlète suisse de 39 ans. Ou plutôt, elle titube. Déshydratée, percluse de crampes, le corps en souffrance, elle mettra plus de 6 minutes à faire le dernier tour du stade. Une scène bouleversante : elle avance, encadrée par le personnel médical qui ne peut pas l’aider sous peine de disqualification. Et pourtant, jamais elle ne songe à abandonner. Elle franchit la ligne, héroïque.

Mais cette image trouble. Là où la souffrance d’un homme est saluée comme preuve d’abnégation, celle d’une femme dérange. « Si elles s’écroulent, on dira encore que les femmes ne sont pas capables », s’inquiète Switzer en direct. Et elle avait raison. L’image de Gabriela fait le tour du monde, et certains y voient la preuve que les femmes ne devraient pas courir si longtemps.

Le marathon des clichés

Heureusement, la vague réactionnaire n’ira pas plus loin. Le marathon féminin ne sera pas supprimé. Gabriela, réhydratée, se porte très bien quelques heures plus tard. Mais cet épisode souligne combien les stéréotypes ont la vie dure.

Aujourd’hui, les femmes sont non seulement présentes dans les pelotons, mais aussi à la tête des classements. Leur souffrance en course est – enfin – regardée pour ce qu’elle est : un signe de combativité, de courage, de dépassement. Comme pour les hommes.

Pourquoi cette date compte encore aujourd’hui

Le 5 août 1984, ce n’est pas seulement la première médaille d’or olympique d’un marathon féminin. C’est le symbole d’un combat pour l’égalité. Une ligne d’arrivée franchie après des décennies de déni, d’interdits absurdes et de luttes courageuses.

Alors, la prochaine fois que vous verrez une femme courir un marathon, rappelez-vous que si ses baskets foulent le bitume librement, c’est parce que d’autres ont osé, avant elle, défier les règles et courir là où on leur disait de marcher.

L’équipe DLTDC a été invitée par Brooks à Alicante, aux côtés d’influenceurs et de médias européens, pour découvrir et tester les nouveautés qui vont rythmer la saison à venir !