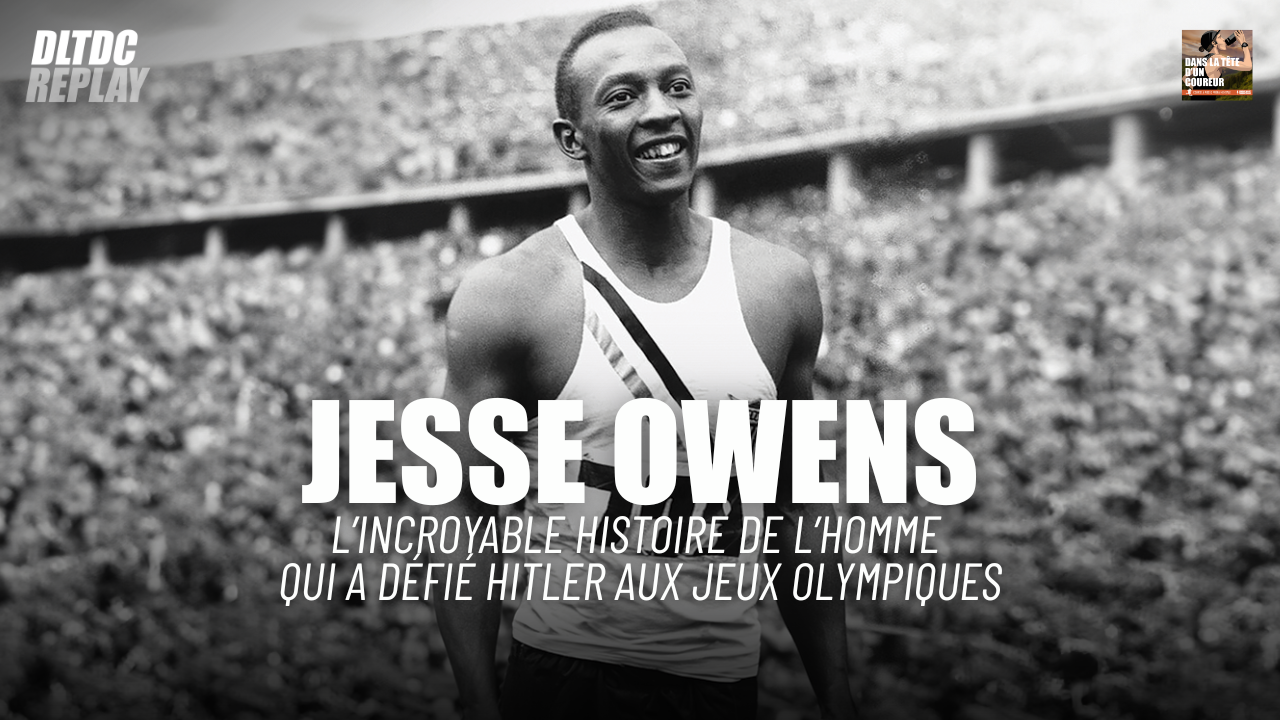

L’incroyable histoire de Jesse Owens, l’homme qui a défié Hitler aux Jeux Olympiques

Berlin, 1936. Hitler veut faire des Jeux Olympiques une vitrine de la suprématie aryenne. Mais un jeune athlète noir venu d’Alabama, Jesse Owens, va ruiner ses plans. En courant. En sautant. Et en remportant quatre médailles d’or.

Voici l’histoire de l’homme qui a défié une idéologie à la seule force de ses jambes.

Jeux de Berlin : le sport au service de la propagande

L’histoire aurait pu s’écrire autrement. En 1931, le Comité International Olympique confie l’organisation des Jeux d’été 1936 à l’Allemagne, encore république de Weimar. Mais entre-temps, Hitler arrive au pouvoir. Et avec lui, une volonté claire : faire de ces Jeux une vitrine de l’idéologie nazie, prouvant au monde la supposée supériorité de la "race aryenne".

Malgré les appels au boycott, le CIO maintient l’événement à Berlin, arguant que sport et politique doivent rester séparés. Spoiler : ce ne sera pas vraiment le cas. Joseph Goebbels orchestre une cérémonie d’ouverture digne d’une superproduction, sur fond de marche wagnérienne et de saluts nazis. Le message est clair : ces Jeux seront ceux de l'Allemagne "ressuscitée".

Mais c’était sans compter sur un certain Jesse Owens.

Jesse Owens : des champs de coton aux pistes olympiques

James Cleveland Owens, alias Jesse, naît en 1913 en Alabama dans une famille de onze enfants, descendante d’esclaves. Son père est fermier, sa mère blanchisseuse. Rien ne le prédestinait à devenir une légende du sport… si ce n’est une vitesse hors du commun.

À l’université, il empile les victoires : 75 sur 79 courses. Mais c’est le 25 mai 1935 que le mythe prend forme. Ce jour-là, en moins de 45 minutes, Jesse égale ou bat quatre records du monde, alors qu’il souffre de douleurs dorsales aiguës. Un exploit surhumain, prémices d’une gloire qui va culminer à Berlin l’année suivante.

Berlin 1936 : quatre médailles d’or, et une gifle à l’idéologie nazie

1er acte : le 100 mètres

Le 3 août, Jesse s’élance en finale du 100 mètres. Il dévore la piste en 10,3 secondes, trop ventées pour l’homologation du record, mais assez pour la médaille d’or.

2e acte : le saut en longueur

Le lendemain, duel au sommet avec l’Allemand Lutz Long, favori du public et parfait stéréotype aryen. Mais c’est lui qui, sportivement, conseille Jesse sur ses marques. Jesse saute à 8m06, empoche l’or, et scelle une amitié improbable avec Long. Comme un pied de nez à la propagande raciste.

3e acte : le 200 mètres

Le 5 août, Jesse explose le record du monde en 20’’7, avec plus de quatre dixièmes d’avance sur le second. Du jamais vu sur une si courte distance.

4e acte : le relais 4 x 100 mètres

Initialement non prévu dans le relais, Jesse est appelé à la dernière minute, remplaçant deux athlètes juifs. Il proteste, sentant l'entourloupe diplomatique. Il court quand même, et gagne sa quatrième médaille d’or. Un record à l’époque, égalé seulement par Carl Lewis en 1984.

Et Hitler dans tout ça ?

La légende raconte qu’Hitler aurait refusé de serrer la main d’Owens. En réalité, le Führer, sommé de saluer tous les vainqueurs ou aucun, choisit de ne saluer personne. Ironie du sort : Jesse affirmera plus tard que Hitler lui aurait au moins adressé un salut de la main. Ce qui, en comparaison, est plus que ce qu’il a reçu de son propre président.

Franklin D. Roosevelt, en pleine campagne de réélection, ne félicite même pas Owens, pas un télégramme. L’Amérique ségrégationniste des années 30 n’est pas prête à glorifier un héros noir.

Comme le dira Jesse : « Hitler ne m’a pas snobé. C’est notre président qui m’a snobé. »

Une légende, un combat

À son retour, Jesse Owens ne devient pas une icône nationale. Il redevient un homme noir dans une Amérique blanche. Il enchaîne les petits boulots, fume beaucoup, et meurt d’un cancer du poumon en 1980. Ce n’est qu’en 1988 qu’il reçoit à titre posthume la Médaille d’or du Congrès.

Un héritage indélébile

En défiant Hitler sur ses terres, Jesse Owens n’a pas seulement remporté quatre médailles. Il a pulvérisé, à coups de chronos et de sauts, l’idéologie d’un régime. Et il a rappelé, en pleine noirceur des années 30, que la grandeur ne se mesure ni à la couleur de peau, ni à l’origine, mais à la détermination d’un homme à courir… pour l’Histoire.

On connaît Hugo Philip comme entrepreneur et créateur de contenu.

Mais dans cet épisode on le reçoit avant tout comme athlète. De l’athlétisme à la musculation, du triathlon au marathon, Hugo raconte comment le sport a façonné son mental, son rapport à la souffrance, à la discipline.